Conclusion

Ce qui ressort de l’histoire de ce groupe aérien, c’est la largeur de vision du chef et la passion des acteurs.

Mais, au delà de l’aspect émotionnel, je veux retenir les progrès apportés au transport aérien.

La maîtrise du métier, le travail d’équipe, la mise en commun de l’expérience de chaque pilote, ont permis le dessin d’un atlas qui couvre toute l’île.

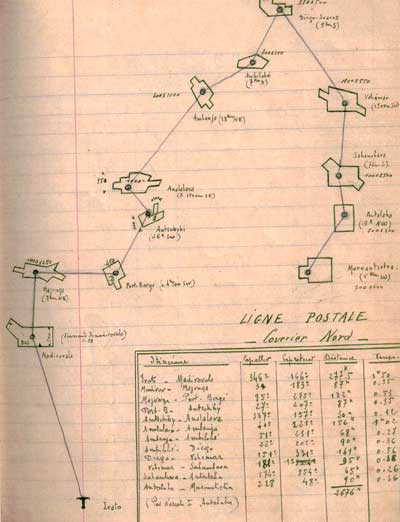

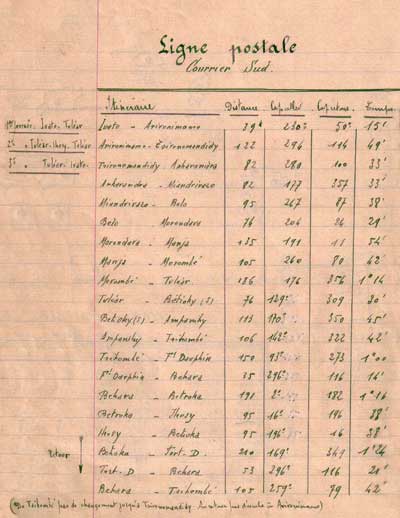

La ligne brisée de la route aérienne Majunga Diego- Suarez, avec ses nombreux changements de cap, couvre toutes les agglomérations de la côte Ouest…Il n’y a aucune raison pour que le transport du courrier suive une autre voie.

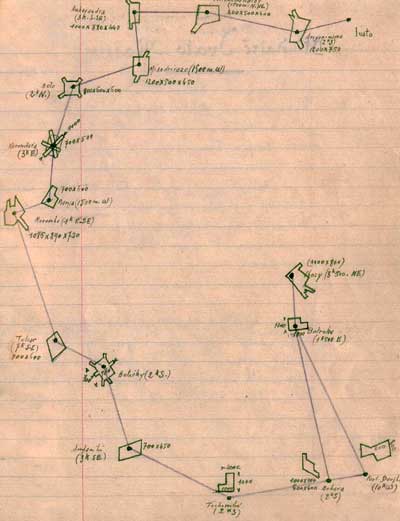

En approfondissant mes recherches, je découvre que les points désignés par des chiffres romains, sont des terrains plus sommaires que les aérodromes des villes. Ces points ont la vocation d’escales postales pour déposer ou recueillir un courrier éventuel.

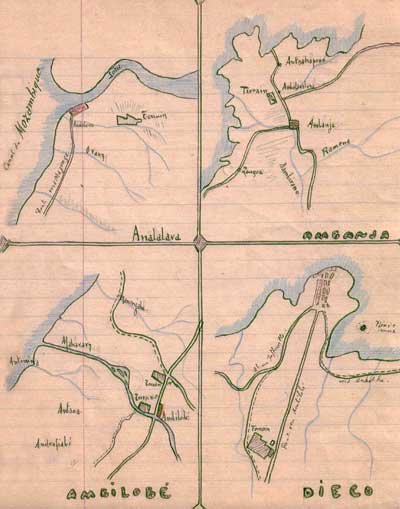

Par contre, les terrains des villes, destinés à être desservis régulièrement, sont repérés très précisément, grâce à leur forme, leur position par rapport aux cours d’eau, aux axes routiers et aux agglomérations.

La planche suivante concernant les villes d’Analalava, d’Ambanja, d’Ambilobe et de Diego-Suarez en est l’illustration

Les route d’Analalava, d’Ambanja, d’Ambilobe et de Diego-Suarez

La preuve de la pose des jalons des lignes par les premiers pilotes des évacuations aériennes, est apportée par les trois planches suivantes.

Ainsi qu’on peut le voir, chaque étape est définie dans son cap aller et retour, dans sa distance et dans son temps de vol.

Le dessin de chaque terrain d’aérodrome, inspire, aussi, quelques commentaires.

Tout figure sur le dessin, la forme du terrain d’atterrissage, ses dimensions, son orientation par rapport aux points cardinaux et enfin, la distance qui le sépare de la ville qu’il dessert.

Nous sommes en 1931 et, à partir de maintenant, toute cette reconnaissance aérienne va profiter à la poste aérienne et à l’aviation civile.

Moins de quarante ans auparavant, sous la royauté malgache, ces distances considérables étaient parcourues au pas de l’homme…

Ma passion est née dans la contemplation des avions Potez 25 et 29, au cours de mon enfance à Ivato et nourrie, au fil des années, jusqu’à maintenant, pour l’aviation de tous les temps.

Elle m’a permis de converser avec Franck Roumy, qui travaillait sur un ouvrage consacré aux « ailes dans l’océan Indien ».

C’est grâce à lui que j’ai découvert l’atlas des routes aériennes, dessinées et commentées par un pilote, l’Adjudant Pons et obligeamment donné par sa famille.

Je n’ai pas pu reproduire toutes les pages de cet atlas, faute de place ; je me suis limité à quelques exemples. La superposition de toutes ces pages sur une carte de la Grande Ile donnerait l’image d’un réseau complet de communications aériennes, remarquable pour l’époque.

Dès l’année 1932, la nécessité de rapprocher le malade du médecin s’était imposée dans la Grande Ile, malgré les distances à franchir.

L’apport d’un avion fiable a facilité , en partie, les communications aériennes. Mais la réalisation, en l’absence de système de navigation par radioguidage, dut beaucoup à l’ingéniosité de la navigation à vue et à la multiplication des terrains d’atterrissage.

J’éprouve une grande admiration pour tous ces pilotes, venus de France et peu familiarisés avec la langue malgache, reconnaissant non seulement les montagnes et les fleuves, mais les nommant aussi dans leur appellation malgache.

Ces pilotes assumaient leur mission de sauvetage aérien, conscients de la grandeur de leur geste et portaient un regard plein de respect écologique sur cette nature généreuse.